Es beginnt mit einer Leseleidenschaft. Als ich endlich in die Schule kam, hatte ich eigentlich nur ein Ziel: Ich wollte unbedingt lesen lernen, damit ich die Mecki-Geschichte hinten auf der Hör Zu lesen konnte. Bis dahin musste ich immer warten, bis die Mutti oder eine der großen Schwestern Zeit hatte, mir vorzulesen und damit den Bildern einen Sinn zu geben.

„Tut tut tut, ein Auto tut. Jochen fährt im Auto tut.“

Dann kam endlich in der vierten Klasse das Fach Englisch hinzu. Mein Lehrer hatte eine Weile in Südafrika gelebt, was er immer wieder stolz verkündete, also fast ein nativ speaker! Doch da er unter Heuschnupfen litt, wurde die Klasse in den Sommermonaten jeweils auf die Parallelklassen verteilt, und da blieb das Englisch auf der Strecke. Aber ich hatte noch ein Ass im Ärmel, die beiden großen Schwestern, von denen ich die Zahlen auf Englisch und andere Grundlagen lernte. – Dass ich dann in der ersten Arbeit das Wort „und“ leider auf Deutsch schrieb, übersah mein Lehrer glücklicherweise – oder beachtete er das absichtlich nicht?

Mein erster Berufswunsch, Krankenschwester, änderte sich auch ziemlich schnell in „Dolmetscherin“, allein der Klang dieses Wortes ließ eine weite Welt voller fremder Gewürze und Farben vor mir aufsteigen. Und dann, tata!, bekamen wir, nachdem wir einmal eine Italienerin und eine Deutschrussin in der Klasse gehabt hatten, eine Norwegerin in unsere Gruppe. Frisch aus den Niederlanden, ohne ein Wort Deutsch zu kennen. Ich holte mein Schwesternwissen heraus, durfte ihr so sagen, auf welcher Seite die Aufgaben standen (natürlich konnte sie das auch so sehen) und freundete mich tatsächlich mit ihr an.

Eine neue, fremde Welt öffnete sich mir, nicht nur durch die Freundin, sondern durch ihre ganze Familie, besonders die Mutter, die mich wie selbstverständlich als viertes Kind aufnahm. So entdeckte ich spannendes, fremdes Essen: süßen, karamellartigen Käse; ein Gericht, das durch seine ungetrübte weiße Farbe bestach: Fischklöße mit Blumenkohl und Kartoffeln in weißer Soße, Marmelade auf Käsescheiben. Und als Getränk Milch, Saft aus verdünntem Sirup oder Wasser. Ich nahm an Familienausflügen teil und der Höhepunkt war die norwegische Weihnachtsfeier in der Seemannskirche am Hafen. Würstchen in kleinen Kartoffelfladen mit viel Ketchup und Mayonnaise, Kekse und Kakao ohne Ende, und dann der Tanz um den mit norwegischen kleinen Flaggen dekorierten Weihnachtsbaum. Was störte es mich, dass ich den Sinn der Weihnachtslieder nicht verstand, julenisse war wohl eins der ersten Worte, das sich mir einprägte.

Und meine Freundin lernte natürlich auch von mir, wenn wir unsere Stofftiere, heute sagt man wohl Kuscheltiere, unterrichteten, und dabei jedes einzelne Tier ein eigenes Heft hatte, in das der Diktattext geschrieben werden musste – mal mit mehr, mal mit weniger Fehlern, je nach Leistungsstand des Schülers – dann war das wahrscheinlich die viel bessere Deutschstunde als die im Klassenraum.

Doch dann der große Schock, die Freundin zog nach einem Jahr fort, nach Norwegen. Aber wir hielten den Kontakt aufrecht, per Brief und mit vielen Besuchen. Mit der Sprache war es mit der Mutter kein Problem, sie mischte einfach Niederländisch, Englisch, Deutsch und Norwegisch, und jeder und jede verstand sie. Mit den Freundinnen meiner Freundin lernte ich nicht nur einige Brocken Norwegisch, neben einem rudimentären Englisch, sondern auch eine norwegische Schule von innen kennen, mit Morgengebet, Milch und einem Stück Apfelsine in der Pause.

Inzwischen hatte die Freundin sehr zielstrebig ihr Studium fürs Lehramt absolviert, während ich immer noch am Studieren war, als letzter Schein fehlte mir das Kleine Latinum (fürs Deutschstudium). Ich war selbst verblüfft, wie schwer mir das fiel, diese geradezu mathematische Art, an eine fremde Sprache heranzugehen, war mir sehr fremd, sie gehörte nicht in diesen Bereich, da nützte nichts an Bauchgefühl oder Spontaneität, nur mit harter Disziplin waren die Sätze zu knacken. Und dann noch das Thema: Bellum gallicum, etwas Öderes war wohl nicht aufzutreiben. Aber es nützte ja nichts, also gab ich mir selbst das Versprechen: Sollte ich diese Hürde überwinden, würde ich mich zur Belohnung beim Norwegischkursus in der Uni anmelden.

Nun ja, beim dritten Mal klappte es, diesmal in Kiel, und so durfte ich mich endlich wieder einer lebendigen Sprache widmen. Und nicht nur das, hier lernte ich eine Studentin der Volkskunde kennen, die mir vorschlug, doch mal was zu übersetzen … Ja, warum nicht, ich wartete ja sowieso auf meinen Referendariatsplatz in der Schule – und dann meine erste Teilnahme an der Frankfurter Buchmesse, ich durfte bei einem kleinen Verlag am Stand helfen, standesgemäß im schwarzen Lederrock und weißer Bluse, schon mal den Duft der weiten Bücherwelt schnuppern. Aber sogleich gab es auch einen Dämpfer, denn wir hatten in unserer Naivität gedacht, dass alle Verlage, die norwegische Titel in deutscher Übersetzung herausgeben, es schön fänden, diese auch auf einem Gemeinschaftsstand wiederzufinden. Oh nein, wir werden sehr energisch in unsere Schranken gewiesen.

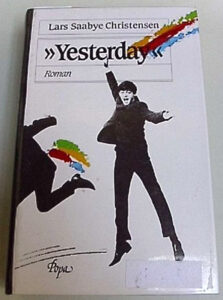

Aber es nützt nichts, ich habe mich mit dem Virus der Übersetzerkrankheit angesteckt. Auf einer Rückfahrt von Oslo nach Hamburg im Zug lese ich die Nacht durch den Roman „Beatles“ von Lars Saabye Christensen. Und jetzt will ich es wissen, es muss doch einen deutschsprachigen Verlag geben, der meine Begeisterung teilt. Doch es folgt ein langwieriger, frustrierender Anbieterparcours. Am häufigsten lese ich als Begründung für eine Ablehnung, das Buch sei einfach zu dick, bei einem Südamerikaner, ja, da könne man sich das vorstellen, aber ein Norweger… (Es ist die Zeit vor Jostein Gaarder, vor Fräulein Smilla und vor dem Untergang der Titanic, Norwegen ist ja fast ein Nachbar, also nicht exotisch genug, aber dennoch fremd.)

Dann, das Wunder, auf der Frauenbuchmesse in Oslo lerne ich einen jungen Verleger aus München kennen, er fragt mich mit ernster Miene: „Bist du sicher, dass das ein tolles Buch ist?“ Ich kann nur nicken, und so bekomme ich meinen ersten Auftrag, dazu meinen ersten Computer, Nadeldrucker und immer wieder fachmännische Hilfe per Telefon aus München. (Und bin dem Autor bis heute treu geblieben!) – Dazu meine Entscheidung, das Risiko einer Freiberuflerin zu riskieren, mit Kind und Elternzeit wird der Grundstock gelegt, anschließend die Balance zwischen Familie und Beruf immer wieder austariert.

Also, kein Skandinavistikstudium, keine Kurse in Norwegen, dafür ganz viel Familienleben in Oslo und Sprachunterricht in der großen Familie, im Freundeskreis und auf der Straße. Und learning by doing, Ob das heute noch möglich wäre?

Und bis heute hält die Neugier an, wenn ich ein neues Manuskript in der Hand halte, Topp oder Flopp?

Meine Oma wollte, dass ich zur Post gehe – wegen der sicheren Beamtenstellung, im Arbeitsamt rieten sie mir zu Jura – wegen meines ausgeprägten Gerechtigkeitssinns. Ich selbst wollte Theaterkritikerin werden, Kulturjournalistin. Nun ja, die Richtung stimmte ja schon, nur bin ich dann doch lieber Richtung Norden und Literatur abgebogen. Und da habe ich mich jetzt über 35 Jahre lang herumgetummelt.

Ein Beitrag zum Thema „Buchherstellung“, Schwarzaufweiss Evelyn Kuttig